出版流程中的數位版權與檔案格式要點

數位出版涵蓋技術、法律與使用者體驗等多重面向:從選擇適合的電子檔案格式與排版設計,到書目資料管理、可及性實作與數位權利管理,每一環節都會影響作品在各通路的上架、下載與閱讀表現。本文整理出版流程中應優先檢核的重點,說明轉檔、發行與數據分析如何協助維持內容完整性與合規性,供作者與發行方在規劃數位發行時參考。

在數位出版流程中,從原稿整理、編輯排版到檔案匯出與平台上架,每一階段都會影響作品的可讀性、法律合規與市場流通。作者、編輯與發行方應在專案啟動時建立檢核清單,明確字體與圖片的授權、書目資料欄位的標準、可及性要求以及數位權利管理策略。若在早期忽略元資料或版權授權,後續轉檔與上架可能面臨退件、版面錯亂或法律風險,進而影響下載率與閱讀體驗,因此前置規劃能有效降低修正成本並提升發行效率。

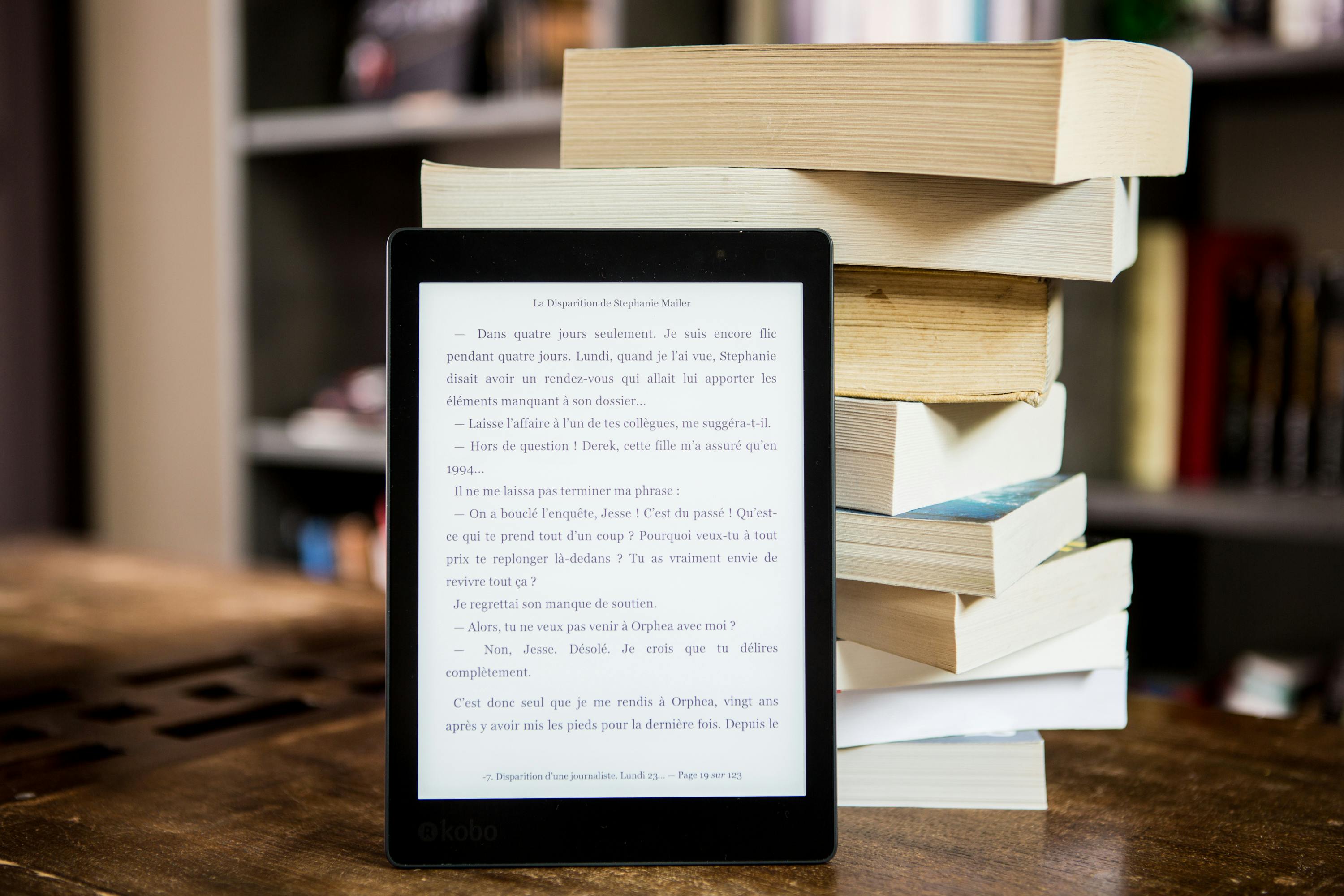

檔案格式的選擇與呈現差異

檔案格式決定電子書在不同裝置上的呈現方式與調整彈性。開放標準的可重排格式適合長篇文字與多種裝置閱讀,而固定版面的檔案則適合需要保留複雜版面或圖表的教材與圖文書。選擇時需衡量目標讀者常用裝置、是否需支援文字重排、圖像與表格呈現需求,以及平台上架規範,並在上架前於多種閱讀器與行動裝置進行實機測試,確認字型、段落與圖片顯示一致。

書目資料(元資料)如何影響發現性與發行流程

完整且一致的書目資料是提升作品被搜尋與索引的基礎。元資料應包含書名、作者、語言、國際書碼、分類主題、出版日期與摘要等欄位,並依平台規格提供機器可讀格式。良好的元資料有助於書店與圖書館系統正確分類、提升搜尋能見度,並便於整合下載與銷售統計,支持行銷與授權決策。建議建立元資料範本並在每次上架時進行驗證。

可及性與排版實務:為不同讀者優化閱讀體驗

可及性包含語意化章節結構、替代文字、可調字級與充足對比等要素;排版則需注意字體授權、行距與標點處理。實務上應從原稿階段採用語意化樣式表,避免將文字以影像方式呈現或使用未授權字體。轉檔時要避免使用硬性定位的版面設計,並在桌機、平板、手機與輔助工具(例如螢幕閱讀器)上測試,根據回饋調整樣式與替代文字,確保不同需求的讀者皆能獲得等效的閱讀體驗。

數位權利管理與授權策略的實務要點

數位權利管理能降低未授權複製與散布風險,但可能限制讀者跨裝置使用彈性。制定授權條款時應明確規範授權範圍、地域、期限、再授權機制與商業用途限制,並在合約中說明數據蒐集與使用範圍。發行策略可採分級方式:對特定通路或市場採取較嚴格的保護措施,在其他情況提供較寬鬆的版本以提升可及性與觸及率,並明確收益分配與違約責任。

轉檔與驗證流程應包含的關鍵步驟

標準化的轉檔流程包括原始稿件檢核(圖片解析度、字體授權)、套用樣式表、匯出目標格式、使用驗證工具檢查檔案結構與元資料,最後在多種裝置上實機測試呈現效果。務必建立版本控制與變更紀錄,保存每次轉檔的原始檔案、輸出檔與測試報告,便於回溯與修正。若需提供多種下載選項,應同步管理檔案命名、版本號與對應的元資料,確保各通路上架檔案與描述一致。

發行管理與數據分析如何驅動優化

整合發行平台與銷售通路的數據可揭示下載量、閱讀時長、章節離開點與地域分布等指標,協助判斷元資料是否需調整、內容是否應改版或是否需改善可及性。在蒐集與使用數據時,必須遵守個人資料保護法與平台政策,並在授權合約中明確數據權屬與使用範圍。定期檢視分析結果可作為優化轉檔流程、調整發行策略或重新談判授權條款的實證依據。

結論:在出版流程中,同步規劃檔案格式、書目資料、可及性與數位權利管理,並建立嚴謹的轉檔、驗證與數據分析機制,是降低技術與法律風險的關鍵。透過系統化流程與持續優化,作者與發行方可以在數位發行的各環節維持內容品質與合規,並提升不同讀者群的整體閱讀體驗與可及性。